2025.02.16生活日本語教室 / "SEIKATSU" Japanese Class

あなたがもし外国に住むことになったとしたら、どんなことが心配でしょうか。ごみの分別ってどうするの?もし災害に遭ったら?病院にはどうやってかかるの?など、様々な不安が生じるでしょう。「生活日本語教室」は、地域に住む外国人住民が日本で生活するうえで直面する事柄のうち、特に重要な場面の日本語を学ぶ教室です。「生活者としての外国人」が、日本語で意思疎通を図り、健康かつ安全に生活を送ることができるようになることを目指しています。

◆日時:2025年1月12日~2025年2月16日の毎週日曜日

(全6回)13:30~15:30

◆場所:刈谷市国際プラザ

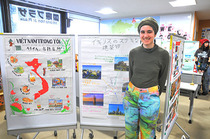

◆教室参加者:学習者26人

(出身:ベトナム11人・フィリピン5人・

インドネシア3人・ミャンマー2人・

中国3人・ブラジル1人・メキシコ1人)

日本語サポーター 16人

※教室進行:教室コーディネーター1人

教室補助者2人

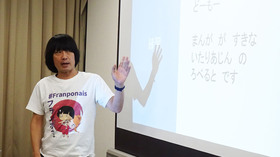

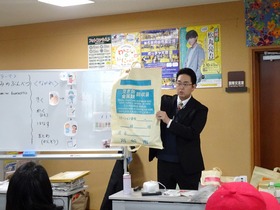

教室では、「災害時の身の守り方」「119番のかけ方」「ごみの分別」「病院のかかり方」をテーマに取り上げ、それぞれのテーマにおいて専門家の講師を招き、外国人住民が地域社会で生活していくために必要な基礎知識とそれに関する日本語を学びました。また、学習者は日本語サポーターとの対話活動を通して、教室で学んだ内容の理解を深めました。

◆各回のテーマ

第1日目:災害① 「災害のときの身の守り方」

[講師:刈谷市危機管理課 五十嵐克巳さん]

第2日目:災害② 「非常持ち出し品を考えよう・

避難所を探そう」

第3日目:ごみ 「刈谷市のごみの分別」

[講師:刈谷市ごみ減量推進課 三浦雅也さん]

第4日目:119番 「119番のかけ方・

心臓マッサージ体験」

[講師:刈谷消防署 藤井 太壱さん]

第5日目:病院① 「病院のかかり方」

[講師:看護師 平池香恵さん]

第6日目:病院② 「かかりつけ医を探そう」

第1・2回目は、日本の災害のこと、災害の時の身の守り方について学びました。地震が起こったらどうなるか、震度とは何かを、震災の映像や写真などを通して知り、緊急地震速報の音が鳴ったらどう身を守るかを練習しました。また、昨年8月に初めて出された「南海トラフ地震臨時情報」や洪水や浸水の危険が高まったときの「警戒レベル」についても取り上げました。非常持ち出し品は?どこの避難所に行けばいいの?など、自分自身が何を準備すべきかを考える時間をもち、災害に対する備えの大切さを学びました。学習者からは「文章を学ぶだけではなく、危険に遭遇した場合の対処法を学ぶことができました。」「たくさんの知識を得ました。必要な物の集め方がわかりました。」「日本で起きるたくさんの災害について学びました。実際の状況(ビデオ)はとてもショックで恐ろしいものでした。」といった声がありました。

第3回目は刈谷市のごみの分別について学びました。どうしてごみの分別が必要なの?ごみの種類は?ごみ出しのルールって?など、外国人住民にとっては複雑に思える日本のごみ分別。教室に「ごみ」と「ごみ袋」の実物を用意し、講師がひとつひとつ丁寧に説明することで、参加者には分別を体感しながら学んでもらうことができました。外国人住民からは「これまで絵を見ながら一生懸命ごみを分別しようとしてきました。しかし今日はマークがあることを学びました!」「日本では、ゴミの分別がとても細かいこと、私はその半分しかできていないことに気づきました。」「ごみをどこに捨てるべきかという疑問が解消しました。」といった感想をもらいました。

第4回目のテーマは119番のかけ方でした。国によって異なる緊急時通報の仕組み。119番に電話したらどこに繋がりどうなるのか、電話したら何を聞かれ、まず何を言えばいいのかなど、仕組みから通報の仕方までを講師が具体的に説明しました。学習者が日本語サポーターと119番のかけ方を練習し、少し自信がついたところで、「講師の藤井さんとの練習してみたい人!」と教室コーディネーターが訊きます。3名の学習者が手を挙げ、藤井さんと練習しました。そのあとはいよいよ119番通報訓練。学習者2名がドキドキの通報訓練にチャレンジすることができました。教室の最後には、講師の指導のもと心臓マッサージ(胸骨圧迫)体験も行いました。

学習者からは「緊急時119番に電話し、実際に応答する人と会話ができたことは素晴らしいことでした。」「119番を対応してくれるチームの組織力には今でも驚かされます。特に消防署と救急車の連携は素晴らしいです。対応時間の早さも素晴らしいです。」「助けを求めるのが怖くなくなり、難しい状況でも遅れることなく適切に助けを求めることができます。」といった感想がありました。

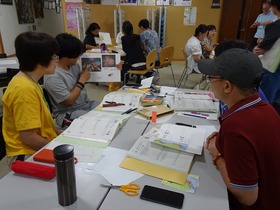

第5・6回目は病院のかかり方を学びました。異国で病院にかかることは、誰にとっても簡単ではありません。日本の病院のしくみ、病院に行くときに持っていくもの、身近なクリニックと総合病院の違い、専門科など、病院にかかる上で欠かせない基本知識を学びました。文部科学省がオンラインで公開している『「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」』のビデオで、病院の受付~薬局までの流れを確認した後は、学習者の母語で読める多言語問診票を使い、問診票の記入に挑戦。記入が終わったら、医師になりきった日本語サポーターと、診察場面の練習をしました。その後は、数名の学習者が講師である看護師の平池さんと、実際の病院での場面さながらのやりとりを体験しました。第6回目には、「では実際にどこの病院にかかればいいのか?」をテーマに、内科、整形外科、歯科など、学習者自身が住んでいるところから身近なクリニックを探す活動を行い、医療MAPを完成させました。

「非常に有益で実践的なレッスンです。」「今までで一番難しいレッスンです。でも講師と先生のおかげで理解しやすくなりました。」「病気の時にどこへ行くべきか、またそこに行くために何を持っていくべきかを理解することができました。」などの感想が学習者からありました。

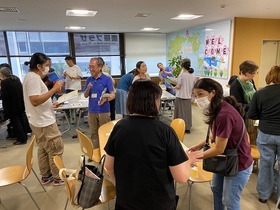

第6回目の教室の最後には、茶話会を行いました。普段の生活のこと、仕事のことなど、今後のことなど、教室では話しきれなかったことについて話し、交流を深めました。

みなさんが笑顔でお話しする姿が印象的↓↓↓

昨年度に引き続き、今年度の生活日本語教室もにも多くの学習者が申し込んでくれました。

参加してくれた皆さま、ありがとうございました!

協会では、地域に住む外国人住民が健康で安全にそして少しでもスムーズに日本で生活できるよう、今後も様々な取り組みをしていきます。