毎回その国の出身者や滞在経験のある方を講師にお招きして、現地での生活や文化についてお話を聞くイベントです。

コロナウイルス感染拡大防止の為、手指の消毒、検温を実施し、ソーシャルディスタンスを保った配席で開催しました。

今回の「世界をのぞこう!」は知られざる魅力を持つマヤ文明の国、グアテマラ!

☆日時 2020年8月22日(土) 10時30分~12時

☆場所 国際プラザ(市民交流センター2階)

☆講師 近藤咲さん(市内小学校教員)

近藤さんはJICA隊員として2年間サンティアゴ・アティトラン市の小学校で算数教育向上プロジェクトの活動をし、2018年に帰国されました。今回は、現地の文化や活動内容についてお話ししていただきました。

【グアテマラの文化】

グアテマラは中米に位置し、スペイン語が公用語として話されています。スペイン語以外にもマヤ系言語など23言語が存在しています。グアテマラはかつてマヤ文明が栄えた国で、約2000年前に建てられた壮大なマヤのティカル遺跡は世界遺産に登録されています。一方で近藤さんの大好きだという街、アンティグアにはカラフルなヨーロッパ風の建物が並んでいて、見ているだけで楽しくなれます。

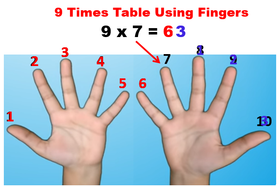

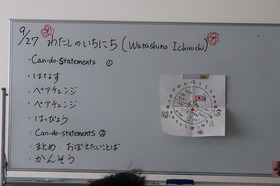

グアテマラの先住民族マヤ人は「ゼロを発見した」とも言われており、20進法を用いたマヤ数字では0を貝殻、1以降を黒い丸(●)と横棒(-)の数で表します。現在でも小学校の算数でマヤ数字を習うそうです。実際に問題を解いてみましたが、なかなか難しい!

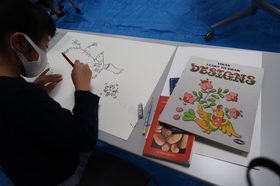

次に紹介したのは伝統衣装。

近藤さんが実際に着てきてくれました!上からウィピル、ファハという帯、コルテという巻きスカートが女性の伝統的な服装です。

様々な刺繍を施したウィピルは村によってデザインが違い、着ている柄によって出身地が分かるそう。デザインをする人、刺繍をする人など様々な人の手に渡り、約半年かけて完成させます。実際に近藤さんに持ってきていただいたウィピルを近くで見ましたが、鳥の刺繍や幾何学模様、どれもカラフルでかわいいものばかりです。

最近ではなんと漢字を刺繍したウィピルもあるそうで、よく見ると「祝」の文字が...??

【現地での活動】

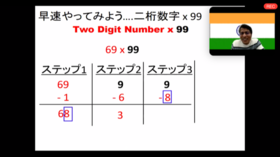

近藤さんはグアテマラの算数教育向上のため、算数の教科書「グアテマティカ」の普及活動をしてきました。

グアテマラでは国で統一された算数の教科書がなく、先生たちは自分の教えたいところを自分のやり方で教えていたのだとか。そのような教え方のため、グアテマラの子どもたちの算数のレベルは低かったそうです。そこで先生たちに教科書の使い方の研修を行い、算数教育の向上を目指しました。

上手くいかないことも多かったそうですが、現地の先生に気に入ってもらえたのが「百マス計算」でした。

掛け算ができない子どもたちが多いグアテマラ。近藤先生はそれを改善するために百マス計算を取り入れようと考え、ビデオを作成して先生たちに説明しました。

結果は好評で、市内の約25校全ての小学校に広めるという成果を上げることができました。

それは近藤さんの任期が終わり、帰国してから1年後にグアテマラを再訪した際にも続けられていたそうです!

これからも定期的にグアテマラに行ってこの活動を継続していきたいと話してくれました。

【グアテマラの人と話してみよう!】

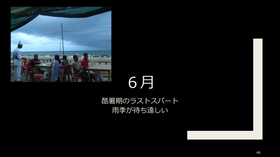

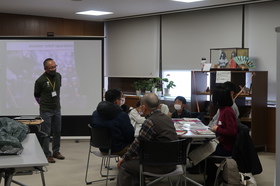

今回の「世界をのぞこう!」では、初めてテレビ電話を使って現地と会場をつなぐ試みをしました。

テレビ電話の相手は、現地に暮らすリセちゃんとそのご家族です。

リセちゃんは現在中学2年生。近藤さんがグアテマラに派遣された2016年(当時小学4年生)に出会い、今でもオンラインで近藤さんに日本語を教えてもらっています。

なんと当日現地は停電。グアテマラと日本の時差は15時間で、現地は夜8時ごろ。ろうそくを明かりに家族全員でテレビ電話に出てくれました。

まずはリセちゃんからの自己紹介です。日本語で自分と家族について紹介してくれました。リセちゃんの家は5人家族で、お父さん、お母さん、お姉さん、小さな弟と暮らしています。

次に会場からの質問タイムです。

「日本について知っていることは何ですか?」

この質問には家族みんなが答えてくれました。お父さんは日本の料理、特にラーメンがお気に入り。お母さんは着物が好きで、お姉さんは日本で昨年から今年にかけて大流行中の話題のアニメが好きだそうです。リセちゃんも日本のアニメが好きで、そこから日本語を覚えているそうです。

「服は何を着ますか?」

普段から伝統衣装のウィピルやコルテを着ているそうです。この日も、リセちゃん、お母さん、お姉さんはウィピルを着ていました。

「夢は何ですか?」

この質問にリセちゃんは日本語で答えてくれました。

「日本語とスペイン語の通訳者になりたいです。日本人にグアテマラを知ってほしいからです。」

とても素敵な夢ですね!ぜひ夢をかなえて、いつか日本に遊びに来てほしいです。

他にも「好きな日本語は何ですか?」「学校の勉強で何が好きですか?」などたくさんの質問に答えてくれました。

最後はリセちゃん家族がグアテマラの食べ物を紹介してくれました。

トマトと鶏肉をトウモロコシを練った皮で包んだチュチート、グアテマラの主食トルティーヤ、トゥナといわれるサボテンの実(お父さんが食べ方を披露してくれました!)、塩と一緒に食べる果物ホコテ、ピターヤと呼ばれるドラゴンフルーツ、お米を牛乳で煮た甘い飲み物アロス・コン・レチェ......

紹介しきれないほどたくさんの食べ物を準備してくれました!

テレビ電話を通して、リセちゃんの可愛らしい人柄や、ご家族の明るくて温かい雰囲気が伝わってきました。協力していただき本当にありがとうございました!

初めての試みでしたが、コロナで海外に行けない中でもオンラインでの国際交流ができ、参加者の方からも「楽しかった」との声をいただきました。

前回の様子はこちら