2023.06.17ワールドキッチン・台湾編 台湾の料理を作ってみよう

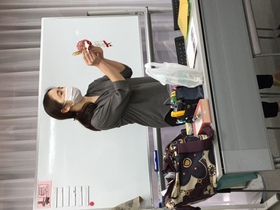

ワールドキッチン・台湾編。今回は台湾の粽と、台湾の家庭料理のスープ蕃茄蛋花湯を、台湾出身の黄(コウ)アリスさんを講師に迎え教えてもらいました。

☆日 時:2023年6月17日(土)

10:30~14:00

☆場 所:国際プラザ

(刈谷市民交流センター2F)

☆講 師:黄(コウ)アリスさん

**台湾の粽(ちまき)とは?**

旧暦5月5日(今年は6月22日)の端午の節句は台湾の伝統的な風習で1年の中で重要な行事となっています。

台湾の粽は笹の葉で作った三角形が特徴ですが、具材は地方によって違いがあります。 台湾北部の粽は、炒めたもち米に豚の角煮や塩漬け卵、ピーナッツなどを入れて笹の葉で包み蒸したもの。 台湾南部の粽は、もち米とピーナッツやしいたけ、栗などの具材を笹の葉で包み茹でたものです。

**蕃茄蛋花湯(ふぁちぇだんふぁーたん)とは?**

台湾の家庭料理の簡単なスープです。「蕃茄」はトマト、「蛋」は玉子、「湯」はスープの意味。「蕃茄蛋花湯(ふぁんちぇだんふぁーたん)」はスープにトマトを入れて、浮いた玉子が花のように咲いているように見えることからこう呼ばれています。

台湾粽づくり、今回作ったのは台湾南部ものです。粽に入れた具は、煮豚、椎茸、栗、ホタテ貝柱など。米はもち米です。

もち米をフライパンで炒めて、粽に入れる具が揃ったら、包む工程に入ります。

笹の葉を二重にして上に少し油を塗り、三角錐の形を作ってそこに具材を詰めて巻いていくのですが、包むのに皆さんは思いのほか苦戦!先生の見本を何度も確認しながら包みました。

包み終わったら、つるしたタコ糸でくるりと二回巻き、しばります。ここも微妙な力加減が必要!

鍋にお湯を沸かし、包み終わったちまきを入れて、一時間ぐつぐつ。その後30分ほど蒸らします。

蒸らしている間にスープ作りです。

玉ねぎと椎茸を炒めた後トマトを加え、トマトが柔らかくなったら水を加えます。

鍋に移して溶き卵、セロリ、チンゲン菜などを入れて出来上がり!

粽がゆであがるのを待つ間、講師の黄さんから台湾粽の文化について説明してもらいました。台湾ちまきはいつ食べるのか、地域による作り方の違い、おすすめのちまき屋さんなど、台湾と食に関わる様々な話を聞くことができました。

参加者は皆さん完食!「おいしい」「お腹いっぱい」五香粉お香りがほんのりする具だくさんの台湾南部粽と、栄養たっぷりのヘルシースープに大満足でした。